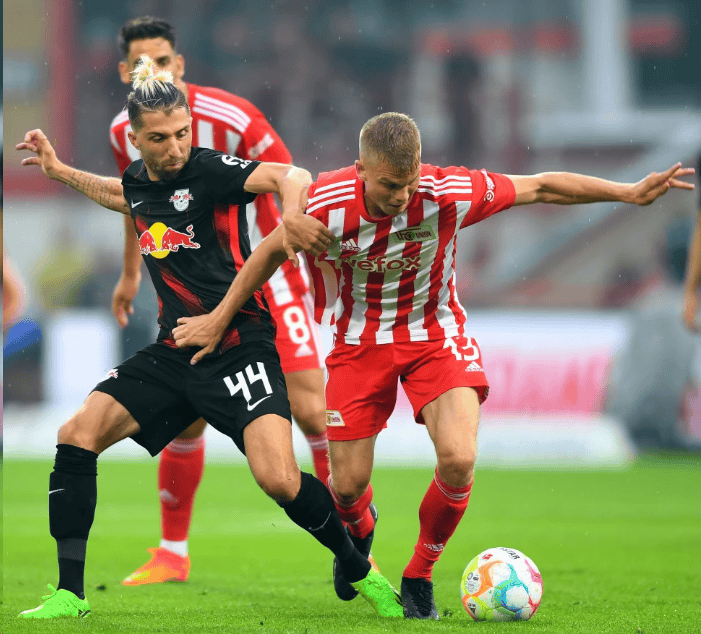

那晚的诺坎普,空气粘稠得仿佛能拧出历史的汁液,每一次呼吸,都夹杂着草皮的清冽、看台上近乎焦灼的渴望,以及一种山雨欲来的、金属般的压迫感,时间并非均匀流淌,它在对手每一次惊险解围后的短暂死寂中凝滞,又在梅西触球的刹那,如弓弦般骤然拉紧、迸发,这不是寻常的欧冠半决赛,这是一场预先被光谱分析过的围猎;而猎物,却是唯一的猎手,所有的战术板、跑动线与肌肉碰撞,都指向那个身穿10号、看似静默的阿根廷人——他们知道要困住他,如同知道潮汐必将涌来,却依然徒劳地筑起沙堡。

我们看到了一种足球史上最极致的矛盾图景:杀伤,以最温柔的方式持续发生。

他的“持续”,并非莽夫般永不停歇的冲撞,那是一种属于大师的、近乎冷酷的耐心与律动,他会长时间漫步在锋线的边缘,像一片沉默的云,飘浮于暴风眼的中心,防守者紧绷的神经,在这份静谧的煎熬中悄然磨损,云动了,一次轻巧的、仿佛未卜先知的停球,便让气势汹汹的滑铲化为背景板;几步之内节奏三次变幻的盘带,如庖丁解牛般,让严整的防线在关节处发出“嗡”的错位声,每一次接触,每一次变向,都不是终结,而是一个崭新杀戮序列的起始键,他 “制造” 的,不仅是突破的路径或传球的空当,更是一种弥漫在全场、深入对手骨髓的犹豫,后卫在上前逼抢与退守协防的瞬间抉择中崩溃,门将在预判射门与封堵传中的电光石火间灵魂出窍,他的存在本身,便是一台精密运转的“不确定性制造机”,将对手程式化的防守逻辑,肢解成纷乱的、无所适从的碎片。

而这一切的底色,竟是优雅,是举重若轻的温柔,他的过人,不像刀劈斧斫,更像水银贴着地面流淌,无孔不入,所过之处只留下冰冷的、被征服的痕迹,他的传球,尤其是那些撕裂整条防线的贴地直塞,如同经过精确制导,带着一种抚慰人心的柔和,熨帖地滚到队友最舒适的步点之前,最致命的武器,往往鞘藏温柔,当防守者被那眼花缭乱的舞步迷惑,被那闲庭信步的姿态麻痹,致命的寒芒,才在笑容未敛时悄然出鞘——那记射门,或许是一脚轻描淡写的搓射,划着违反物理常识的弧线坠入网窝;或许是一声几乎听不见闷响的贴地斩,在人群缝隙中精准地找到唯一的通道。

这便是唯一的梅西,在最高压的欧冠半决赛熔炉中,淬炼出的唯一性哲学,他将足球场最尖锐的“杀伤”使命,与艺术领域最极致的“美感”追求,熔铸成一种独属于他的矛盾统一,他的持续输出,不是刚猛的连环拳,而是一首越来越急促、越来越繁复的探戈,引诱着对手共舞,直至在旋转中迷失,他让最功利的胜负世界,被迫仰望一种超然的才华之光。

终场哨响,也许胜负已定,但那个夜晚的真正赢家,是足球本身,梅西用九十分钟的持续舞步,证明了在肌肉森林的围剿中,灵感与优雅依然是可以统治比赛的、最致命的武器,诺坎普的月光照亮草坪,那上面仿佛还印着他鬼魅般的足迹,他离去了,却把一片由惊叹、绝望和绝对美感共同浇铸的温柔废墟,永远留在了那个夜晚,留在了所有目睹者关于足球极限的想象里,那废墟之上,矗立着一个简单的真理:当唯一的梅西开始起舞,所谓铜墙铁壁,不过是为他加冕的,一片寂静而闪亮的背景。

网友评论

最新评论